Zuletzt aktualisiert am 31. Juli 2017 um 21:23

Für einen Monat verwandelt sich Bayreuth dank der Richard-Wagner-Festspiele in eine Weltstadt. Und dann?

Bayreuth. Wenn im September der Festspiel-Rummel abgeklungen ist, findet Bayreuth wieder zu sich selbst. Wer genau hinsieht entdeckt in dem barocken Residenzstädtchen eine lebendige Kultur- und Kneipenszene, eine Bier-Erlebniswelt, geheimnisvolle Katakomben, einen goldgekrönten Sonnentempel, eine der letzten Klaviermanufakturen Deutschlands, ein Weltkulturerbe und ein Stück Afrika.

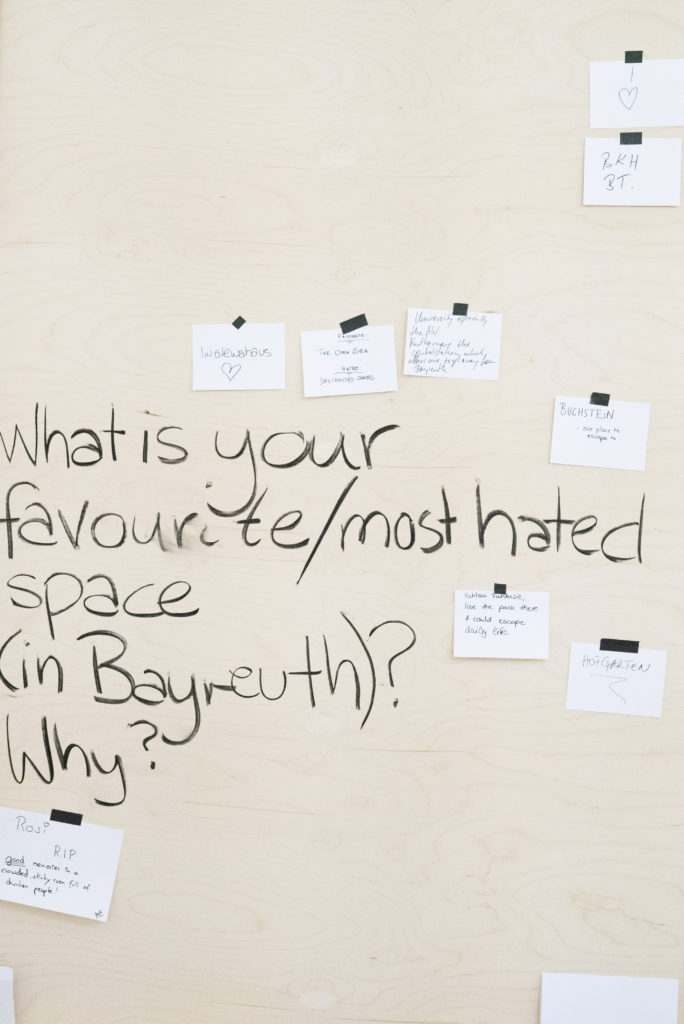

„Gute Erinnerungen an einen stinkenden Raum voller Betrunkener“, steht auf dem Zettel, den ein Spaßvogel an die Pinnwand im Iwalewa-Haus geklebt hat. Die Ausstellungsmacher wollen von den Besuchern wissen, welches ihr Lieblingsplatz in Bayreuth sei. Den Hofgarten nennt einer, die Uni, den Hauptbahnhof, von dem man am schnellsten von hier weg komme und natürlich – mit einem Herzchen versehen – das Iwalewa Haus – ein deutschlandweit einmaliges Zentrum für afrikanische Kunst und Kultur der Gegenwart:

In Fischernetzen hängen Zettel, Pässe und Stempel. Die Künstlerin Ndidi Dike dokumentiert mit ihrer in blaues Licht getauchten Ausstellung, warum so viele Afrikaner nach Europa fliehen. „Chinesen und Europäer überschwemmen unsere Märkte mit subventionierten Produkten“, beklagt die Nigerianerin. „Mit Hi-Tech-Fangflotten fischen sie das Meer leer. Die Ölkonzerne zerstören mit Abwässern und undichten Pipelines den Boden.“

Raumschiff Uni

Zettel und Stempel zeigen, wie schwer ein Visum für die EU zu bekommen ist. „Du zahlst 400 Euro. Wenn sie dir die Einreise verweigern, ist das Geld verloren“, erklärt die Installations-Künstlerin und freut sich über das Interesse an ihrem Werk. „I love Bayreuth“, schwärmt die kleine, stämmige Afrikanerin. „Alles ist hier nah, die Leute arbeiten hart und das Iwalewa-Haus hat einen so wundervollen Kurator.“

1981 entstand dieses Kulturzentrum in der Bayreuther Innenstadt als Satellit der Universität mit einem Schwerpunkt in den Afrika-Wissenschaften.

Lange Zeit war Bayreuth weniger Hochschulstadt als eine Stadt mit Uni, die weit draußen ihr Eigenleben führt. 13.500 junge Leute studieren auf dem Campus Natur- und Kulturwissenschaften, Jura, Wirtschaft und viele weitere Fächer.

Cornelius Sturm studierte dort Rechtswissenschaften und blieb. Jetzt lehnt der Wuppertaler mit dem roten Lockenkopf entspannt an seiner neuesten Errungenschaft: dem Kulturkiosk auf dem Gelände der Landesgartenschau 2016. Damals organisierte Cornelius alias Coco das Begleitprogramm der Gartenschau. Seinen Kiosk an einem künstlichen See sieht der umtriebige Strafverteidiger und Musiker als „Keimzelle“ für Ideen. Im Sommer will er ein Musikfestival organisieren. Neben seinem Eis- und Getränkeverkauf baut er eine Kleinkunstbühne für Liedermacher und Poetry Slams. In Bayreuth fühlt sich der Bandleader der Gothic-Gruppe „Goethes Erben“ aufgehoben. Er lobt die grüne Hügellandschaft der Fränkischen Schweiz, die exzellenten, preisgünstigen Lokale und die angeblich maulfaulen, schwer zugänglichen Oberfranken: „Wer etwas auf die Beine stellen will findet hier einen fruchtbaren Boden.“

Skaten und Feiern in der Schoko-Fabrik

Auch Peter Weinert schätzt die Unterstützung von Stadt und Kulturreferat. Mit Jugendlichen entdeckte der Hauptschullehrer eine verfallende, leerstehende Fabrik aus den 20er Jahren in einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Aus der Idee, daraus etwas zu machen, wurde eine der wenigen Skaterhallen Deutschlands.

Auf die Idee brachten den 53jährigen seine Söhne, beide Skater, die in Bayreuth einen Platz für ihre Leidenschaft vermissten. Nach anfänglicher Skepsis hätten die Verantwortlichen der Stadt „gemerkt, dass wir wirklich etwas tun“, freut sich Weinert. „Alles selbst gebaut“, versichert er zwischen Rampen und Podesten aus verschraubtem Sperrholz, über die Jungs mit ihren Boards rauschen, Sprünge und Kurven üben.

In der Schoko-Fabrik organisiert Weinert mit zwei Teilzeit- Mitarbeitern und einigen Ehrenamtlichen Skate-Wettbewerbe, Street-Art-Workshops, Konzerte, eine Geschichts- und eine Demokratiewerkstatt mit Jugendlichen. „Die lernen hier, dass man mit Engagement und Kompromissbereitschaft etwas erreichen kann“ und blieben dabei, „wenn sie sehen, dass sich etwas bewegt“. Vor allem die Skate-Halle lockt junge Leute an.

Jonas und Damian, zwei schlacksige Jungs mit Skateboard unterm Arm, sinnieren über ihre Heimatstadt: Die Schoko-Fabrik sei „schon eine coole Location“. Und sonst? „Chillen im Hofgarten“ oder auf dem Landesgartenschau-Gelände finden sie auch nicht schlecht. Jonas, der 16jährige, ist mit der Realschule fertig. Er will eine Ausbildung als Kinderpfleger machen und bleiben. Damian, ein Jahr älter, wechselt auf die Fachoberschule und würde gerne mal in einer größeren Stadt leben. Peter Weinert nennen sie hier „den Weini“. Der bärtige Bär kommt in Wollpulli und Parka um die Ecke. Er findet, „dass Bayreuth ein guter Ort ist, um Kinder groß zu ziehen“, überschaubar, sicher und kurze Wege. Viele seiner Freunde seien nach Berlin gegangen, einige wieder gekommen. Weinert blieb. „Wegen der Familie“, schiebt er nach. Es klingt nicht nach verpasster Chance, im Gegenteil: Bayreuth sei „kleiner als Kreuzberg. Dafür ist hier eine Menge los“.

Phoinix aus den Träumen

Im „Phoinix“ zum Beispiel organisieren Ehrenamtliche Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. An der selbstgebauten Theke in einer ehemaligen Wohnung verkaufen sie Bier für zwei und Wein für drei Euro. Unten in der einstigen Metzgerei legen DJs auf. Ein Zimmer hat sich der stadtbekannte Graffity-Sprayer Michael Schobert alias Rebel zum Atelier umgebaut. Die schwarz-weiße Wand gegenüber mit der fliegenden Tasse war sein erstes öffentliches Werk. Als Künstler fühlt sich der 44jährige in Bayreuth akzeptiert. Seinen Job als freier Kameramann hat er aufgegeben. Er lebt jetzt von seiner Kunst, gestaltet Wände und Fassaden an Gebäuden wie der Marktgrafenschule oder dem städtischen Schwimmbad.

Das „Phoinix“ entstand wie so vieles in Bayreuth aus der Initiative einiger Kulturinteressierter. Sie fragten bei der Stadt, ob sie das leerstehende Haus in der Kämmereigasse vorübergehend nutzen könnten. Inzwischen verhandelt der 42 Mitglieder starke Verein mit der Verwaltung über einen dauerhaften Umbau zum Künstlerhaus. „Das Kulturamt ist von unserem Konzept begeistert“, freut sich Mit-Gründer Alex Stiefler bei einem Bier an der Phoinix-Theke. Jeden Sonntag zeigen Kinobegeisterte ausgefallene Filme, dienstags bietet der Verein Sübkültür Lesungen, Vorträge oder Poetry Slams.

Freiräume

Anders als in den teuren Großstädten finden sich in Bayreuths Zentrum Freiräume. In Gassen rund um die boulevardbreite Flaniermeile Maximilianstraße stehen einige Wohnungen leer, vereinzelt sogar ganze Häuser. In der Sommersonne schimmern die innerstädtischen Sandsteinbauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert goldgelb. Im Winter wirken sie grau und trist.

„Viele Eigentümer wollen nichts investieren und verlangen zu hohe Mieten“, vermutet ein Redakteur der örtlichen Zeitung. Während sich die Dörfer im nahen Fichtelgebirge leeren, halte Bayreuth seine Einwohnerzahl von derzeit etwa 75.000. Die Uni und junge Leute aus dem Umland senken den Altersdurchschnitt.

Barock satt

Das Phoinix liegt in Wurfweite von Kneipen, Cafés und der Friedrichstraße mit dem Neuen Schloss, einer der besterhaltenen Barockstraßen Deutschlands. Im 18. Jahrhundert heiratete die Schwester des Preußenkönigs Friedrich II. den Markgrafen von Ansbach-Bayreuth, einem Provinzflecken im Nirgendwo zwischen Sachsen und Bayern. Markgräfin Wilhelmine liebte Kunst und Architektur. Sie ließ den Barockpark Eremitage mit Schlösschen, Wasserspielen, künstlichen Grotten und dem goldgekrönten Sonnentempel bauen, gab das Neue Schloss, einen weiteren Park und das Opernhaus in Auftrag, das inzwischen zum Weltkulturerbe zählt.

Braune Spuren und jüdisches Leben

Als Komponist Richard Wagner wegen eines Streits mit König Ludwig aus Oberbayern verschwinden musste, suchte er ein Opernhaus für seine gigantomanischen Kompositionen. Er entdeckte den Bau der Markgräfin, fand ihn zu klein und überzeugte reiche Bayreuther, ihm ein eigenes Konzerthaus zu finanzieren. So entstand auf dem Grünen Hügel für Wagners Monumentalopern das heutige Festspielhaus. Sein Judenhass hielt ihn nicht davon ab, das Geld eines jüdischen Gönners zu nehmen. Die dunklen Seiten des Komponisten und die Vereinnahmung seiner Werke durch die Nazis ignorierte das offizielle Bayreuth lange. Schon vor der „Machtergreifung“ 1933 sorgte der braune Mob für den Boykott jüdischer Geschäfte. Wagners Schwiegertochter Cosima und andere Mitglieder der Familie verehrten Adolf Hitler. Der wollte Bayreuth zur „Gauhauptstadt“ mit Aufmarschplätzen, Versammlungshalle und Nazi-Kultstätte umbauen. Inzwischen zeigt das Historische Museum der Stadt das Modell und die Pläne seines Bayreuther Architekten Hans Carl Reissinger.

Das neu gestaltete Richard-Wagner-Museum widmet dem „Dritten Reich“ in Bayreuth einen Teil seiner Ausstellung. Vor dem Festspielhaus erinnern Metalltafeln an verfolgte jüdische und politisch missliebige Künstlerinnen und Künstler.

Die 1760 geweihte Synagoge hat den Nazi-Terror als Anbau an das Markgräfliche Opernhaus überstanden. Die Zerstörung der einen hätte die Vernichtung des anderen bedeutet. Die jüdische Gemeinde, die dank der Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion wieder mehr als 500 Mitglieder zählt, hat ihr Gotteshaus inzwischen komplett saniert und eine neue Mikwe, ein religiöses Tauchbecken, eingebaut.

Der Gemeindevorsitzende Felix Gothart, ein jugendlich wirkender Mit-Fünfziger mit Drei-Tage-Bart, strubbeligem grauen Haar und Baseballkappe statt Kipa auf dem Kopf, ist einer der Macher, die Bayreuth bewegen. Seine Eltern, polnische Juden, die die Konzentrationslager knapp überlebt hatten, verschlug es 1945 nach Bayreuth. Aus Theresienstadt befreit fand sein Vater, der Englisch sprach, eine Anstellung bei der US-Armee. Die schickte ihn nach Oberfranken, wo Sohn Felix zur Welt kam und als Erwachsener die Gemeindearbeit übernahm. „Wer die mit dem Herzen macht“, sagt Gotart, „hat die Unterstützung von ganz oben, von der Stadt und der Regierung“. Da ist er in Bayreuth nicht der Einzige.

Die Recherche zu diesem Beitrag wurde unterstützt von Bayreuth Marketing und Maisel’s Bierwelt. Vielen Dank

Bayreuth Info:

Bayreuth Marketing und Tourismus, Tel. 0921/885-88,

Online-Stadtmagazin in Franken

Bayreuther Festspiele: Bescheiden war er nicht, der Herr Richard Wagner. Weil ihm das Markgräfliche Opernhaus zu klein für seine „großen Werke“ erschien, ließ er sich auf dem „Grünen Hügel“ ein eigenes Festspielhaus bauen. Der Größenwahn hat sich – wie der seines einstigen Gönner König Ludwig in fernen Oberbayern – gelohnt. Bayreuth mutiert dank Wagner-Kult für einen Monat im Jahr zur Weltstadt. Kaum hat der Online-Kartenverkauf begonnen, sind die Tickets weg. Im Juni gibt es noch einen Nachschlag, wenn die Festspiele nicht bezahlte Eintrittskarten erneut anbieten. Alles Weitere regelt der Schwarzmarkt, auf dem so manche Wagner-Jünger schon viel Geld verzockt haben. Auf der Eintrittskarte steht die Name des Käufers. Und manchmal verlangen die Kontrolleure zum Ticket den Ausweis. Dumm gelaufen. Tel. 0921/78780, Führungen durch das Festspielhaus von September bis Ende April

Museen und Entdeckungen:

Richard Wagner Museum: Haus Wahnfried, einst Wohnhaus des Komponisten und seiner Familie, gibt Einblicke in den Alltag des Musikers. Das Haus seines Sohnes Siegfried nebenan zeigt die ideologischen Hintergründe seiner Werke und die enge Verbindung der Familie mit führenden Nazis. Die Ausstellung im Neubau dokumentiert die Geschichte der Festspiele. Seit dem 15 Millionen Euro teuren Umbau des Museums können die Besucher an einer Computerinstallation über elektronische Sensoren die Entstehung und musikalische Zusammensetzung einiger Wagner-Werke nachvollziehen, Richard Wagner Str. 48, 0921/75728-16

Jean Paul Museum: Dem Dichter und Schriftsteller Jean Paul (eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, 1763 – 1825) hat die Stadt dank eines Stifters ein eigenes Museum gewidmet, Wahnfriedstr. 1, Ein Wanderweg verbindet die Schauplätze seines Lebens in Bayreuth und Umgebung

Deutsches Freimaurermuseum: Direkt am Hofgarten erzählt das Museum die Geschichte der Freimaurer anhand von annähernd 10.000 Ausstellungsstücken Bildern, einem nachgebauten Logensaal, Filmen und Installationen, Im Hofgarten 1, Tel. 0921/69824

Klaviermanufaktur Steingraeber: Seit 1852 residiert die 1820 gegründete Klaviermanufaktur in einem Stadtpalais an der Friedrichstraße, eine der wenigen komplett aus der Barockzeit erhaltenen Straßen Deutschlands. In der sechsten Generation bauen die Steingraebers und ihre Angestellten Klaviere und Flügel in Handarbeit. Auf Führungen können die Besucher den Klavierbauern über die Schulter schauen. Im originalerhaltenen Rokokosaal steht der Flügel des Komponisten Franz Liszt. Firmenchef Udo Schmidt-Steingraeber organisiert zahlreiche Konzerte und engagiert sich für die Kultur in Bayreuth, Friedrichstr. 2 / Steingraeberpassage 1,

Barock:

Markgräfin Wilhelmine (1709-1758), Schwester des späteren Preussenkönigs Friedrich II, ließ Bayreuth im 18. Jahrhundert zur prunkvollen Barock-Residenz umbauen. Unter ihrer Regie entstanden das Markgräfliche Opernhaus (heute Weltkulturerbe, wird bis April 2018 komplett saniert), das Neue Schloss mit dem heutigen Stadtpark Hofgarten, der Felsengarten Sanspareil, Schloss und Park Fantaisie sowie die Eremitage, www.bayreuth-wilhelmine.de

Barocke Pracht entfaltet der Park Eremitage mit seinem Sonnentempel, den Wasserspielen, Gartenanlagen, Ruinenschloss, künstlichen Grotten und weiteren Bauwerken

Iwalewa-Haus:

Das Iwalewa Haus der Uni Bayreuth bringt aktuelle afrikanische Kunst und Kultur in die oberfränkische Provinz. Der name der Kult- und Kulturstätte mit ihren Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und dem Atelier für Gastkünstler/innen bedeutet in der westafrikanischen Yuruba-Sprache etwa „Charakter ist Schönheit“, Wölfelstraße 2

Synagoge:

Bayreuths Synagoge hat den Nazi-Terror und den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, weil sie direkt an das Markgräfliche Opernhaus grenzt. Das 1760 geweihte barocke Gotteshaus zählt zu den ältesten noch genutzten Synagogen Europas. Die jüdische Gemeinde mit ihren inzwischen wieder 500 Mitgliedern hat das Bauwerk komplett saniert und eine neue Mikwe eingebaut, die mit eigenem Quellwasser aus 70 Meter Tiefe gespeist wird. 2009 fand man beim Umbau auf dem Dachboden zwischen den Balken eine Geniza, eine Sammlung alter heiliger Schriftrollen, https://ikgbayreuth.net

Schlemmen & Kneipen:

Für ein Städtchen mit knapp 80.000 Einwohnern bietet Bayreuth viele Möglichkeiten zum Einkehren und Versacken. Eine kleine Innenstadt-Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Kraftraum: Im gemütlichen Café-Restaurant mit vegetarischer Küche, die viele regionale und Bio-Produkte verwendet, treffen sich die Kreativen der Stadt, Sophienstr. 16, Tel. 0921/8002515

Torten-Schmiede: Ausgefallene Torten, Kuchen und andere Kalorienbomben zum Bio-Kaffee serviert Konditor Alexander Pleithner in seiner Tortenschmiede, Ludwigstr. 10, Tel. 0921/16808031

Transitions-Haus: Repair Cafés, in denen die Gäste gemeinsam alte Sachen reparieren, Gärtnern mit den Wunder-Naturstoff Terra Preta, Sprachencafé für Flüchtlinge und Einheimische, eine Volxküche, in der alle zusammen kochen und essen, Vorträge und Diskussionsrunden. Im Transitions-Haus der Bayreuther Transition-Town-Initiative, Teil einer weltweiten Bewegung, treffen sich Menschen, die nachhaltiger leben wollen – mehr selber machen, weniger konsumieren und verschwenden. Besucher/innen sind im hauseigenen Café willkommen, Ludwigstr. 24,

Heimathafen: Nicht nur für in Franken gestrandete Nordlichter gibt es im Heimathafen neben Astra-Bier und anderem Küstenkram selbstgebackene Cupcakes, Kuchen und mehr, Kanzleistr. 2, Tel. 0921/16806016

Eule: In einem der ältesten Bayreuth Lokale war schon der Meister höchstpersönlich zu Gast: Richard Wagner. Später kamen und gingen die Stars und Sternchen der Festspiele, die Touristen und ganz normale Einheimische. Geblieben sind das urige Interieur und der Gewölbekeller, Kirchgasse 8, Tel. 0921/95802795

Manns Bräu: traditionelle fränkische Wirtschaft in der sich Leute aus allen Schichten treffen und begegnen, Friedrichstr. 23

Rosa Rosa: traditionelle Kneipe, die allen Modetrends trotzt, für viele Bayreuther das zweite Wohnzimmer

Glashaus: Café, Kulturzentrum, Studentenclub, Party- Feier- und Konzert-Location auf dem Uni-Campus, betreiben vom gemeinnützigen Verein Glashaus e.V. in der ehemaligen Mensa, Universitätsstr. 30,

Forum Phoinix: Der gleichnamige gemeinnützige Verein betreibt das alternative Kulturzentrum in einer ehemaligen Metzgerei, Kämmereigasse 9 1/2, www.forumphoinix.de

Kultur im Becher: Comedy, Kabarett, Konzerte, Lesungen und mehr veranstaltet Michael Kraus mit seinem Team im Becherbräu, Sank Nikolaus Str. 25,

Schoko-Fabrik: In der ehemaligen Süßwarenfabrik aus den 1920er Jahren am Rande des Stadtteils Sankt Georgen haben Ehrenamtliche eine komplette Indoor-Skatebahn selbst gebaut. Daneben organisieren sie Feste, Konzerte, Lesungen und mehr vor allem für Jugendliche. Wer mag, kann selbst Veranstaltungen vorschlagen und/oder anbieten. Ein mal im Monat gibt es ein öffentliches Frühstück für Interessenten, Gaußstr. 6

Theater:

Studiobühne Bayreuth: „Kultur für alle“ bietet das freie Theater in einem ehemaligen Offizierscasino von 1907, an weiteren Spielorten und im Sommer gerne auch draußen. Röntgenstr. 2

Übernachten:

Jugendherberge: Am Rande des Universitäts-Campus ist ein rund 10 Millionen Euro teures Raumschiff gelandet: Bayerns erste integrative Jugendherberge stellt auch Menschen mit Behinderung ein. Zahlreiche Zimmer, die neuen Aussenanlagen mit Beachvolleyballfeld und weiteren Sportanlagen sowie das neue Foyer sind barrierefrei auch für Rollstuhlfahrer frei zugänglich. Nebenan gibt es ein Freibad und die Uni, Universitätsstr. 28, Tel. 0921/ 76438-0

Stadtschreiber:

2013 leistete sich Bayreuth ein Jahr lang den Stadtschreiber Volker Strübing. Er hat über diese Zeit ein Online-Tagebuch geschrieben.

Literatur-Cafe: Lesungen, Slams und mehr

Biererlebniswelt

Mit einer ausgefallenen Speisekarten, mehr als 100 Biersorten im Ausschank, einem Brauereimuseum und Bierseminaren feiert die Brauerei Gebrüder Maisel den Gerstensaft.

Bayreuth. Bier macht satt, dick und betrunken. Nicht nur, wie Maisels Biererlebniswelt in Bayreuth beweist. Ihre alte Brauerei haben die fränkischen Weißbier-Spezis zu Shop, Seminarraum, Museum Biergarten und fränkischem Spezialitäten-Lokal umgebaut. Hier gibt es Ausflüge in die Katakomben unter der Stadt und in die Geschichte des Bieres. Food-Pairings bieten irritierende Geschmackserlebnisse aus Weißbiereis oder einem Dunklen mit Schokolade.

Vom Maurersepp aus München schauen nur noch die Füße aus der Wand. „Er wurde beim zu lange Brotzeitmachen von unseren schnellen Handwerkern eingemauert“, erklärt das Schild neben der skurrilen Installation. Fränkischer Humor im arbeitsamen evangelischen Bayreuth über die katholischen Oberbayern. Fleißig waren sie tatsächlich in der oberfränkischen Bezirkshauptstadt zwischen Fichtelgebirge und der Fränkischen Schweiz. Weil man Erze unter der Stadt vermutete, ließen die Landesherren im späten Mittelalter kilometerlange Stollen graben. Gefunden wurde nichts. In den folgenden Jahrhunderten hatten die Bayreuther Brauereien eine kühle Lagerstätte für ihr Bier und die Stadt heute eine Touristenattraktion mehr. Unter Maisel’s Brauerei führen Treppen in die Stollen, die im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker zahlreichen Bayreuthern das Leben retteten. Auf einem der hölzernen Stützpfeiler hat einer von ihnen jeden Luftangriff und jeden Fliegeralarm mit Datum und Uhrzeit notiert. Erst in den letzten Kriegswochen legten US-Bomber weite Teile der Nazi-„Gauhauptstadt“ in Schutt und Asche. Den größten Schaden richtete ein Wehrmachtssoldat an, der während eines Luftangriffs in Akten verbrannte. Das Feuer erfasste die Nachbarhäuser und vernichtete die komplette Nordseite der heutigen Haupteinkaufsstraße.

Noch mehr als die Flieger zerstörte Stadtplaner in den 60er und 70er Jahren In ihrem Irrglauben an die autogerechte Stadt ließen sie für den Innenstadtring ganze Häuserzeilen abreißen. Heute legt sich die vierspurige laute Straße wie ein Belagerungsring um das Stadtzentrum. Ein Bach trennt den Ring von einem wuchtigen roten Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert. „Brauerei Gebr. Maisel, Bayreuth“ steht in weißer Schrift unter dem Giebel des fünfstöckigen Bauwerks. Durch den neuen Biergarten mit Loungesofas, Grillplatz und einem künstlichen Teich gelangen die Gäste an die Theke mit ihren 21 Zapfhähnen und einem wandfüllenden Bierregal. Mehr als 120 Sorten Flaschenbier aus aller Welt serviert die „Liebesbier“ genannte Brauereiwirtschaft zu Leckereien aus heimischen Zutaten.

Bier-Sommelier Michael König erzählt von Bier mit Gurkengeschmack, flämischem Kirschbier und Eisbock. Das hauseigene Gebräu wird dafür eingefroren und wieder aufgetaut. Weil Alkohol schneller schmilzt als Wasser entsteht so ein Konzentrat mit rund 20 Prozent Alkohol.

„Am liebsten habe ich fünf verschiedene Biere vor mir und probiere sie alle“, schwärmt Sommelier König und nippt versonnen lächelnd an einem Glas mit goldgelbem Inhalt. Im Liebesbier hat der 40jährige seinen „Traumjob“ gefunden. Angefangen hat der gelernte IT-Fachmann als Hobbyblogger über Biersorten unter neubierig.de. Später ließ er sich zum Biersommelier ausbilden und betrieb einen Onlineshop für Craft-Biere. Dann fing er an, Seminare und Verköstigungen anzubieten. „Da erzählen wir die Geschichte des Bieres und spielen gerne mit dem Halbwissen der Gäste“, erzählt König schmunzelnd.

Gerne frönt er seiner Leidenschaft mit dem Koch des „Liebesbier“, der den hauseigenen Gerstensaft zu ausgefallenen Gerichten wie Salat an Biervinaigrette oder Weißbiereis verarbeitet. Serviert werden saisonale Gerichte aus regionalen Produkten wie Saibling oder Lachsforelle aus oberfränkischen Fischteichen, Fleisch von Frankenrindern, die das ganze Jahr draußen leben oder frischer Ziegenkäse eines oberfränkischen Bauern. Konzernware gibt es hier nicht: Statt Coca Cola oder Pepsi Hermann-Cola, statt Granini Säfte aus Franken und selbstgemachte Limonaden.

Nach dem Umzug der Brauerei in einen Neubau hat Maisels das alte Brauhaus erhalten. Es beherbergt neben Liebesbier-Gaststätte, Shop und Seminarraum auf 4500 Quadratmetern das „umfassendste Brauereimuseum der Welt“. Das zumindest besagt ein Eintrag im Guinessbuch der Rekorde. In der original erhaltenen Hopfenkammer hängen die Dolden noch zum Trocknen an den Wänden und an der Decke. Der würzige Duft der Pflanzen füllt den Raum. Erhalten geblieben sind auch das Sudhaus mit den Kesseln aus den 50er Jahren und das Maschinenhaus mit den beiden noch funktionsfähigen Dampfmaschinen aus den 1930ern. Auf Führungen folgen die Besucher dem Weg des Bieres von den Rohstoffen bis zur Abfüllung.

Auf dem Weg zum Schokoladenrausch

Wer noch mehr wissen und probieren will meldet sich zu einem Food-Pairing an. Unter Anleitung probieren die Teilnehmer verschiedene Biere in ungewöhnlichen Kombination mit Lebensmitteln, zum Beispiel Pralinen und Schokolade. In der ersten Runde schenkt ein Mitarbeiter den Gästen ein Glas „Jeff’s Bavarian Ale“ ein: „Ein Weißbier-Bock als moderne Weißbier-Interpretation“, verkündet der Seminarleiter und empfiehlt, erst mal einen Schluck davon zu probieren. Anschließend beisse man in die mit Passionsfruchtgelee gefüllte Praline namens 1001 Nacht der Confiserie Strorath und begieße den Bissen mit einem weiteren Schluck. Schade um die phantastische Praline. Doch die Kombination schmeckt ungewöhnlich, aber erstaunlich lecker. Später gibt es ein malzlastiges 16-prozentiges Starkbier zu weißer Schokolade und andere ungewöhnliche Kreationen. Zum Feierabend trinkt Biersommelier Michael König wie die Münchner dann doch am liebsten „ein ganz normales Helles“.

Kulmbacher Str. 40, Tel. 0921/401234, www.biererlebniswelt.de, und Liebesbier, Andreas-Maisel-Weg 1